伏尔泰的世界史观在他的整个历史思想中,及在西方的历史思想史上均占有重要的地位。

一、对地理大发现为史学世界史观提供了客观条件

任何世界史观,都以一定的关于世界各地的历史知识为基础。在地理大发现前,欧洲人关于世界的知识尚限于地中海和北海周边国家和地区,所以严格地说,当时还不存在真正的世界史(或全球史)观。地理大发现初步造成了以西欧为中心的统一的世界市场,真正意义上的世界史也因此第一次在人类历史上成为可能。

地理大发现所带来的世界各地的知识震撼着欧洲的思想界。詹姆斯和马丁曾这样说道:“从十五世纪初期以来,源源而来的新资料在欧洲知识界不断涌现,宇宙学者们为这些问题争执不已。最初,他们遵循传统的方式,去追求天命论的证据。就象在十五世纪以前的中世纪时代里,大部分学者几乎全都逐字逐句地接受创世纪中所说的一切一样,他们费尽心力,使他们对于地球的新发现和《圣经》相适应。但是,这些方法和传统变得一天天难以保持了。”[③]

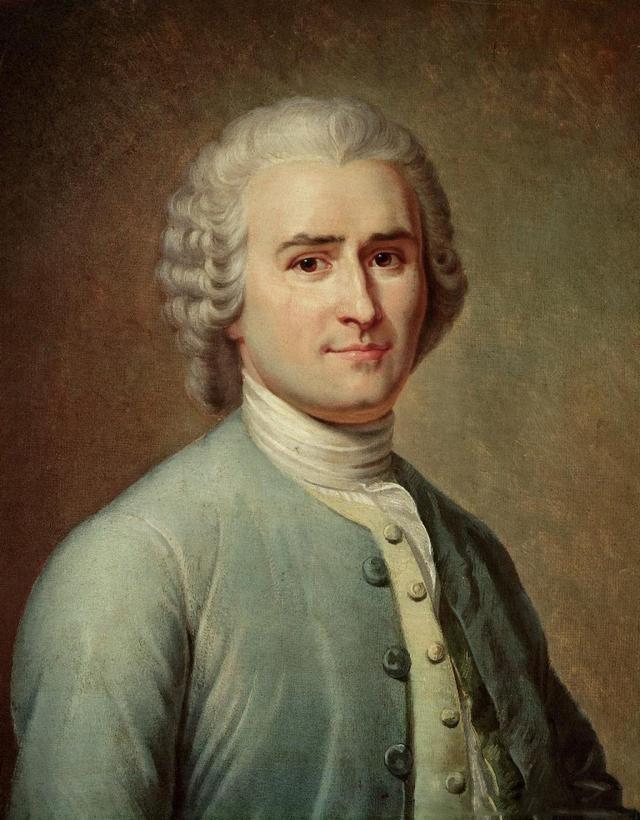

历史学也是这样,旧的神学的“世界史”观也面临着多种挑战。从15世纪到18世纪的几百年间,在新知识的冲击下,它顽固地坚守着自己的阵地,然而点点滴滴地被新思想所侵蚀。到18世纪中,伏尔泰站在资产阶级启蒙思想家的立场上,集各种新思想之大成,对地理大发现所造成的对神学的“世界史”观的种种挑战,作出了自己的回答。这种回答就形成了伏尔泰的世界史观。

地理大发现对旧的神学的“世界史”观带来的挑战,主要表现在以下几个问题上:

1.为什么世界上存在这么多《圣经》里不曾提到过的人类(美洲印第安人、撒哈拉以南的非洲人等),他们与已知的欧亚及北非人的关系如何,怎样在世界史著作中表现他们?“

传统的世界史著作中,各国的家世曾有一个稳定的成员关系,并在中东有一个共知的祖居。”地理大发现所造成的问题是,如何把美洲或西印度等地那些奇怪的居民塞进这个世界史的框架中来。如果塞不进来,“过去写的世界史将没有世界性,现在和将来也不可能写出世界史”。早在1552年,就有人指出,美洲的发现是创世纪以来最重大的事件。他把印第安人的问题看成是“向传统的历史解释提出的严肃挑战”。[④]

鉴于这一问题的尖锐性,从15世纪末和16世纪初开始就不断有人对之作出解释。最早一种解释是意大利人彼特罗·马蒂尔(1455—1526)提出来的。他戏称这些几乎裸体的印第安人在人类的黄金时代就由于其居住地与西方世界隔绝而逃过了“堕落”。当时的神学家和传教士暂时采纳了这种说法,但他们收集、撰写的大量有关印第安人传统、文化、生活和思想的材料,说明印第安人并不是亚当、夏娃以前那种心灵“洁白无瑕”的人类[⑤]。

另一种解释是16世纪初一个叫阿科斯塔(Acosta)的耶稣会士提出来的:根据15世纪时意大利一些学者的看法,亚洲和美洲间只相隔一条狭窄的海峡,有人戏称之为亚尼安(Anian)海,印第安人可能就是跨过这条海峡的亚洲人,他们进入美洲后只发展到高度发达的野蛮文明。[⑥]这种说法有利于维护人类起源于近东的旧理论。1666年,荷兰人格奥尔格·霍恩(Horn)写了“第一本把新近发现的地区和民族包括在内的世界史”,叫《诺亚方舟》,他力图把传统的世界史写法与新的人种志、地理知识结合起来,提出洪水破坏了人类原先的统一,而大发现把这种统一恢复了。[⑦]这种旧瓶装新酒的做法显然无法让人满意。

2.把新“发现”的居民放进世界史是一回事,在世界史中给这些居民以什么地位,或者说怎样去描述他们是另一回事。这就是地理大发现以来欧洲历史学面临的另一种挑战:如何解释东方(中国、印度)文明比西方的更古老,在很多方面比大发现时期的西方达到更高的程度?

西方人的传统解释,是人类文明从近东(埃及等)向远东传播的套路。直到18世纪,法国人还普遍认为“中国人仅仅是埃及的殖民地人,或者说是腓尼基的殖民地人。”他们还甚至认为,埃及的第一任国王美尼斯就是中国的大禹,埃及的第二代国王亚托埃斯是中国的启。其理由之一是,“埃及人有时候在夜间点燃火炬,中国人也点灯笼,所以中国显然是埃及的一块殖民地。”[⑧]

这些荒唐的说法经不起检验,随着东西方交往的增加及有关东方的知识在西方的传播,18世纪里,这些说法已显得过时。正如伏尔泰所说:“耶稣会教士帕尔南曾在中国生活过25载,又精通中国语言和学术,他既不失礼而又蔑视地驳斥了这一切想象之说。所有到过中国的传教士和中国人,凡是听到有人对他们说西方人们改变了中国这个帝国,尽都付之一笑。”[⑨]

从上面伏尔泰的叙述可以看出,地理大发现后几百年间,西方人从整体上说低估了东方文明的成就与特点,只是到了伏尔泰的时代(18世纪中),西方才有较多的人对这问题达到了较符合实际的认识。因此,也只是到了这个时候,在世界史中表现东方文明的问题,才引起人们较多的重视。

3.地理大发现所造成的西欧历史学一个更深层次的问题是,文艺复兴以来人道主义的“人”是一个高度抽象的类的概念,要彻底地贯彻人文主义的原则,就必须承认人类的各部分都是平等的。

早在16世纪上半叶,拉斯·卡萨斯就试图用基督教神学的语言来解释人文主义的这一原则。他在《西印度群岛史》中提出:新世界与基督教神学的“世界史”没有冲突,实际上世界史是因美洲的发现而完整起来的。在这以前的很多世纪中,人类的统一只不过是预兆,现在则成了现实。所以印第安人是人类的一部分[⑩]。不过,那时持有这种观点的人非常少。与当时殖民奴役的社会需要相一致,占主导地位的意见是:印第安人从来不是充分的人类。在这样的背景支配下,加上当时发展着的民族国家要求历史学捍卫民族的利益,地理大发现开始以来的几百年间,西方的历史学中根本不可能贯彻人文主义中所含有的“民族平等”的原则。西班牙人把西班牙世界帝国的扩大看成最重要的事情,德国人继续把神圣罗马帝国看成世界上第四个也是最后一个帝国。

但这样的世界史不能永恒不变,资产阶级在思想领域的反封建斗争需要较彻底地贯彻人道主义、人性论等基本原则;在史学领域,他们也必须用这些原则来反对天主教神学的“世界史”观,不这样做,他们反封建神学的斗争将会很不彻底,很不完整。正如恩格斯所说,在启蒙思想家的理性王国里,“迷信、偏私、特权和压迫,必将为永恒的真理,为永恒的正义,为基于自然的平等和不可剥夺的人权所排挤。”[11]

18世纪初,一些优秀的进步思想家开始尝试着对旧的世界史观发起全面进攻。这方面的佼佼者是维柯,他企图系统地整理关于世界上各民族的知识,从崭新的角度提出人类历史统一性的观点。他说道:“各异教民族所有的历史全部从神话故事开始,而神话故事就是各异教民族的一些最古的历史。

凭这种方法,就可发现各民族及其科学(知识)的起源,本书从头到尾都要显示出:各民族的各种起源都在于各民族本身而不在它处。本书自始至终都要证明它们的起源都在各族人民的公众需要和利益,后来才由一些个别的聪明人就各种起源进行思索而加以完善化。这是世界通史的正当的起点”。[12]维柯在《新科学》中的实际论述虽主要是古代希腊、罗马的历史,但正如克罗齐所说,“在叙述历史时,他总是使自己限于强调属于各民族和各时期的一组组材料的共同方面”,他讲的罗马人,是那些“与希腊人恐怕也与日本人具有共同特征”的人[13]。

正是在这样的背景下,伏尔泰开始了他的历史写作,写出了“第一部真正的世界史”,[14]即《论各国习俗和精神》,在这部书中,在其他的历史著作或有关的论述中,他表现了自己的世界史观。他的世界史观,可说是站在启蒙思想的立场上对地理大发现带来的知识挑战的回答。

二、伏尔泰世界史观

首先,伏尔泰明确反对世界各地的居民皆源于中东(近东)的旧的神学观。他从自然神论的观点出发指出:美洲人、澳大利亚人的起源并不值得大惊小怪,“把人类放在挪威的同一个上帝也把一些人放在美洲和南极圈;就象上帝以同样的方式,在那些地方播种树木、灌木并使青草在那儿生长”。[15]

为说明各地的人类在统一的神意作用下有独立的起源,伏尔泰尽量强调各大陆人类的区别,以至于有人指责他“倾向于夸大”这些不同点。[16]比如伏尔泰指出:“除了瞎子,没有人会怀疑白人、黑人、阿尔比诺人(Albinos)、霍屯督人、拉普兰人、中国人和美洲人都是完全不同的种族。”[17]

为说明这一点,富于作家和诗人气质的伏尔泰论证起来妙笔生花:“加弗里人(CaFFrts)象围裙一样从肚脐一直往大腿中部倾斜的柔软宽松的肌肤,萨摩耶达(Samoieda)妇女的黑乳房,我们居住的大陆上男人的胡须,土著美洲人无须的下巴,都是极其明显的区别,设想他们中的每一个都是相同的人类是很难的。”[18]

针对天主教辩护士拉菲托(Lafiteau)关于美洲人是古代希腊人的后裔,及关于只有无神论者才说上帝创造了美洲人的观点,伏尔泰嘲笑说:“就让拉菲托教父使加勒比的居民来自卡里亚(Caria)吧,他的理由是名称的近似,还因为两者的妇女都侍候她们的丈夫,为其做饭;让他想象加勒比人生出红色的孩子而黑人妇女生黑的孩子,因为他们的先辈习惯于把他们自己的皮肤涂成黑的或红的。”[19]

必须指出,限于当时的历史知识水平,伏尔泰用来论证自己观点的证据有些也是同样荒唐的。比如他证明美洲特殊性的一个理由是:离热带远的居民爱好征服,靠近热带的居民则对君主十分驯服;但在美洲不一样,加拿大人不谋求征服墨西哥人,决不象鞑靼人征服欧亚大陆那样。[20]这里的不同点在于:各自的荒唐证据为不同的论点服务。伏尔泰只有提出各地的人类有独立的起源,才能提出他的另一个相关的观点。即:

2.“最远古的文明民族是迦勒底人、印度人和中国人”,[21]他们能做到这一点是因为他们所处的自然条件优越。

伏尔泰在讲到印度人时说:“如果允许猜测的话,恒河边的印度人恐怕是最早联合成一个整体的民族。有一点是可以肯定的:在这块动物最容易找到牧草的土地上很快就布满了各种动物,因为牧草富于营养”。

他还认为,“世界上没有其他人比恒河边的人在两手触及之处就能找到更促进健康、更惬意或更丰富的食物”,因为这里同时还生产稻米、菠萝、可可、海枣、无花果、桔、柠檬、甘蔗、棕榈等等。[22]

关于中国,他又说道:“我们敢在说到中国人时不求助于谈论他们的动物吗?”他把中国的繁荣看成是中国的自然条件优越,因而避免了各种诸如洪水、革命、瘟疫等等的天灾人祸。[23]

伏尔泰的上述解释不一定正确,但把各地的人类与其所生活的土地(自然条件)联系起来理解,是历史学走向科学的重要一步。把东方的悠久文明归之于这里的自然条件,这在当时是一种很新的观念。由此,伏尔泰指出,各文明古国的灿烂文化是他们自己创造的。他说道:“我们在其他篇章里,也曾一再指出,跟一个例如中国这样的民族争夺它那些名符其实的名望是何等鲁莽笨拙。我们以欧洲而论没有那一家名门贵族的古老程度能比得上中国的那些世家”。[24]

他又说:“我们不过是昨天的人,是刚刚开拓了荒野森林的克尔特族的后裔。我们还是不要去打扰中国人和印度人,让他们安安静静地享受他们的锦绣河山和古老文化吧。”[25]显然,伏尔泰的,或他的同时代人孟德斯鸠的“地理环境决定论”,在冲破神学“世界史”观,在史学思想突破性发展上有过重要作用。

3.既然各大陆或各地区的文化是当地居民自己创造的,既然东方一些国家的文化曾远远高于欧洲,那么民族平等就是题中应有之义了。上帝的子民平等,这是基督教的基本思想。从地理大发现以来,这种思想不绝如缕,如拉斯·卡萨斯,但这种思想要对学术界发生较大影响,则要看当时的社会需要。正是启蒙思想家反封建天主教神学的需要使他们比较彻底地去贯彻民族平等的思想。这一思想的彻底性表现在:不少启蒙思想家都是强烈地反对奴隶制的。

伏尔泰在讲到1757年时法国治下的圣多明各港3万自由人靠10万黑人和穆拉托(Mulatfo)奴隶养活时,愤怒地斥责道:我们告诉这些自由人,奴隶们“也是象我们一样的人,他们也是因上帝的血而得到拯救的”。然而,“他们被要求象驮兽一样地工作,他们吃得很差;如果他们企图逃走就要被砍去一条腿,然后给他们一支木腿,然后要他们干转动榨糖机的长柄的体力劳动。然后,我们厚着脸皮去说论人的权利”。[26]很明显,伏尔泰认为谈论人的权利与奴隶制是不相容的。这一思想在雅各宾专政时曾付诸实施。

从以上关于世界史的基本原则出发,伏尔泰尝试着对各民族的共性,即人类历史的统一性,作出总结。

1.各民族的理性是统一的。他说道:“上帝向我们注入了普遍的理性原则,就象他让鸟有羽毛,使熊有皮肤:这一原则永恒不变,尽管所有的情欲都反对它,它还是存在着……正因为如此,最不文明的民族归根到底经常能很好地根据他们的统治法律作出判决,因为他们感觉得到那些法律是否符合怜悯和公正的原则。这种能力是注入在他们心中的”。[27]

2.一个民族或国家的形成需要经历很长的时间。“一个民族的居民联合成一个整体,成为强大,战斗力、文明,当然需要经过很长的时期。”伏尔泰举了欧洲人到美洲时看到的印第安人做例子,说明印第安人虽已存在很长时间,但那里只有两个王国,所有这一广阔大陆的其他部分的居民都仍处于小小的社会,而这两个仅有的王国也还未发明文字。他认为,有利的环境对形成伟大的社会和文明皆是不可缺少的。[28]

3.只有上述统一的民族整体的形成,才会出现证明这种帝国存在的编年史,伏尔泰称这为“我们的伟大的原则”。[29]拿今天的话讲,成文史是在国家形成的基础上才出现的。

4.大部分古代民族都是某种僧侣政治的国家。在古印度有婆罗门,古波斯有马基(Magi),古埃及的一些教士对国王有重要支配力量,古希腊的先知(Calcas)在军中有权把国王的女儿作牺牲,统治古高卢的是称为德鲁德(Druids)的教士。“可能很难看到在早期阶段能存在非神权的政府”。不过,他认为中国是例外。[30]

5.各民族都把自己的远古时代看成黄金时代。“几乎所有民族的神学的基础都是人的退化和堕落。人自然地倾向于埋怨当前而赞扬过去,使人们普遍地认为过去存在过黄金时代,而继之的是黑铁时代。”[31]

必须承认,从今天的观点看,伏尔泰的世界史的构想体系上还是不完整的,他的一些论点中带有维柯的影子(虽然他不一定读过维柯的书)。但在当时的知识水平下,伏尔泰能提出这么多富于真知灼见的论点,并进行了新型的世界史的写作,的确是不容易的。

三、伏尔泰的世界史观与西方当代新史学的世界史观

关于伏尔泰的世界史观在他身后长期陆沉,要到二战后才得以发扬光大的问题,斯塔夫里阿诺斯有过以下说明:

1)由于实证史学的产生,“确立了资料需真实可靠的标准,这类标准是那时在论述除希腊文明和罗马文明以外的其他文明时所没有的;

2)由于“好战的民族国家的兴起,它推动了民族国家历史而不是先前的世界历史的编纂”。[32]

这种解释基本上是正确的,但过份简单化,不全面。要说明这个问题,最好先从当代西方新史学的基本特点说起。

1.新史学是一种总体史观,也是一种全球史观。这是因为,一方面人类的各个部分总是互相联系、互相影响,割断这些联系和影响的历史就不是新史学、换言之,新史学不仅十分重视人类生活的各个方面,也同样重视世界各民族的直接、间接的相互关系。另一方面,一个国家或一个地区的历史只有与其他国家、地区的历史相比较,才能看出它们历史的共性和个性。正是在这一意义上,巴勒克拉夫说:‘早在1936年,荷兰的伟大历史学家赫伊津加就指出:‘我们的文明首先是以全世界的过去作为它自己的过去的文明,我们的历史首先是世界史,’从此以后所发生的一切只不过都证实了他的论断。”[③③]年鉴学派的创始人马克·希洛赫说:“唯一真正的历史是世界性的历史,对这一历史的研究只能依靠相互的帮助和借鉴。”[34]

2.新史学是一种从对人类命运(不是世界上某一部分人的命运)关怀出发的历史观,因而是一种基于民族平等的历史观。勒高夫说,新史学是一种“不是让史料自己说话,而是史学家带着问题去研究的史学。”“它比任何时候都更重视从现时出发来探讨历史问题,以便能在一个‘动荡不宁的世界中’生活和理解”。所以《年鉴》创刊时就主张“突破并反对欧洲中心论,渴望面向整个世界”。[35]

这样一种历史观有一个前提,就是主张民族平等,至少他应该不是种族主义者。不能设想一个种族主义者或一个狭隘的民族主义者会去关心其他种族、民族的命运,很难想象持有这种观点的历史家能够较正确地估计历史上各民族的作用及其相互影响,从而他也不可能真正说明自己种族、民族的过去、现在和将来。“1914年以后,历史学家纷纷转变为主战派,都从本民族传统的角度来解释历史‘事实’。很难设想,这样一个史学界怎么会是无偏见地追求‘客观’真理的国际性学者团体呢?”[36]

3.新史学并不排斥实证史学的成就,而是继承和发挥了这些方面。新史学“有长期的坚实的传统为基础”,它虽然是在反对实证史学的斗争中成长起来,但对它来说,“实证史学方法的一部分技术经验仍然是有效的”。新史学还“扩大了历史文献的范围”,在这个意义上,它扩大了实证史学方法的应用范围。[37]

当代西方新史学的这三个特点,在伏尔泰的时代尚不具备,伏尔泰所拥有的总体史思想和民族平等思想,主要还是出于资产阶级反封建斗争的一时需要,而不是出于西方人认识自己的历史命运的长期需要。伏尔泰与一些启蒙思想家所抱有的民族平等思想,是他们在反封建斗争中,以全社会、全人类代言人的身份思考问题的产物(他们的理性王国就是一个全人类的乐园),这与当时西方各国正发展着的民族意识和殖民运动的现实是冲突的,因而它的现实基础是十分薄弱的。不久后,民族主义就成为压倒一切的潮流,在西方世界猖獗一个多世纪。在这种情况下,民族平等原则失去了土壤。西方人只是在经过两次大战的教训,看到自己的命运与世界上其他民族的命运无法分开,并知道“一个对其他民族的基本理想和文化一无所知的民族将永远无法摆脱灾难”的道理时,[38],才真正开始脚踏实地地考虑民族平等问题。

其实,从伏尔泰到当代西方的新史学,世界史观的发展不是一段漫长的空白。历史学在这段时间的发展中,至少为当代新史学的世界史观奠定了以下基础,或者说提供了伏尔泰的世界史观及其写作实践还不存在的条件:

1.比较正确地处理民族平等与民族发展不平衡的关系。这里用了“比较”两字,是因为这个问题在今天西方的世界史中仍不能令人满意,但若没有在这方面达到一定认识,则不会有今天的世界史。伏尔泰本人就已碰到了这个问题。他在论述东方文明成就的同时,看到了东方文明“停滞”的现象:“中国人因为两千多年来故步自封、停滞不前,所以在科学方面碌碌无为”。[39]

在稍后伏尔泰的赫尔德那里,它已表现为一种深深的矛盾。赫尔德在探索世界历史发展的理论时,一方面强调要重视为人类文明作出巨大贡献的亚洲人民;另一方面又认为历史生活的中心是西欧,在中国人、印度人或美洲土人中,没有真正的历史发展,只有一种静止的文明。[40]

19世纪和本世纪初是白人种族优越论横行的时代,但要批判这种思想,需要历史学作出很多努力,即了解东方文明的成就及其发展特点,避免用西方的眼光看待东方的历史,承认人类历史的多样性和复杂性,较中肯地看待西方文明的优势和局限及其在人类整个文明发展中的地位。只有在这些方面都有较大进展,才能对民族平等和民族发展不平衡的关系有个较正确的认识,而这些进展正是在白人种族主义、民族主义压倒一切的情况下逐渐孕育出来的。

2.在18世纪,比较科学地处理史料的方法,即实证主义的方法,还不具备;或者说,17世纪后期马比荣所使用的文献考证方法尚未流行。只有在19世纪时,这一方法才臻于成熟和流行,而在这个世纪里,西方人忙于用这种新的方法研究他们比较熟悉,拥有大量原始史料的古代希腊、古代罗马及中世纪的历史。这时期,西方人对东方国家的历史尚处于资料积累时期,还很难作出一般性的概括。以现在的角度看,这种概括还主要仍然是限于古希腊、罗马、日耳曼几个民族。

3.比较正确地处理历史发展中精神的作用与物质的作用的关系。

伏尔泰虽被视为总体史观的先驱,他在历史理论上十分重视经济、文化等方面,即强调人类在政治活动之外的所有其他活动,但他不可能不受时代的限制,他不可能在自己的著作中很好地贯彻自己的史学主张。科斯敏斯基说道:“有人说,伏尔泰的《论各国习俗和精神》中文化历史篇薄弱,经济史介绍得也很不够。但是他到哪里能获得所有这些材料呢?”[41]

特别是,伏尔泰认为,人类的统一性,人类历史的进步,是精神的进步。西方人不同于中国人、印度人、非洲人的地方只在于他们在理性上有更大的进步,后者的落后是由于诸如压迫性的宗教、法律、习惯等非理性力量的控制。[42]

本着这样的信念,他把人类史按精神发展分成四大时代:菲利浦和亚历山大时代,凯撒和奥古斯都时代,穆罕默德攻占君士坦丁堡之后的时代,路易14时代。在路易14时代,“人类的理性这时已臻成熟”。[43]

用理性或精神的进步作为认识人类历史的统一性和不断进步的标准,在反天主教神学中起过重要作用,是启蒙思想家的普遍观点,孔多塞、赫尔德等还进行了人类精神发展的分期,19世纪的孔德、黑格尔更是据此形成了自己庞大的思想体系。但这对强调经济等其他因素作用的伏尔泰却又是个致命的弱点,因为这使他对经济、文化的论述缺乏一种内在的逻辑力。只是到本世纪初,在马克思主义及现实历史的影响下,越来越多的学者才开始真正重视经济等物质因素的作用,从而为当代的总体史观或全球史观提供了扎实的理论基础。

当然,当代西方新史学的代表人物一般不是严格意义上的唯物主义者,但他们与18、19世纪的学者不同,他们高度重视物质因素的作用,不再那么过份强调精神因素的作用,从而使历史比较地接近原来的面目。

上述三个条件,构成了伏尔泰的世界史观与当代新史学世界史观的差距,为了这种过渡,提供这些条件,世界史走过了一条长长的弯路。